待機電力とはコンセントに接続された家電が常に消費している電力を指します。たとえ家電を使っていなくても微量の電力を消費しているため電気代に影響してきます。

電気代を節約するには使っていない家電の電源を切ったり、各家電の使い方を改善する必要があります。しかし使っていなくても電力が消費される「待機電力」も同時に無くす方法を実践しないといけません。

当ページでは待機電力をカットする具体的な方法を紹介します。また待機電力を節電するにあたって必要な情報もまとめていますので

という人はぜひ参考にしてください。

目次

待機電力カットでどれだけ節電できる?

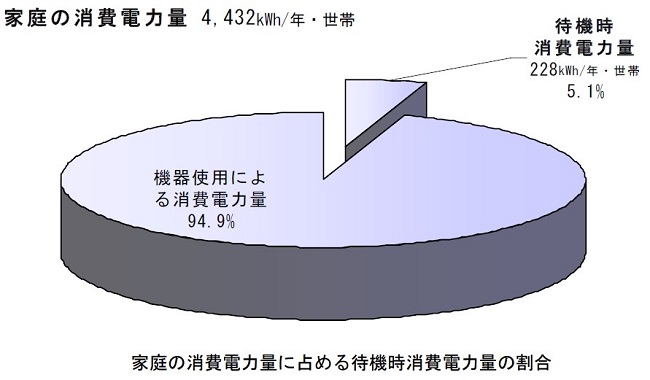

電気代を節約する具体的な方法として“待機電力をなくす”があります。では待機電力によって実際にどのくらい電力を消費しているのか知っていますか?

平成24年の資源エネルギー庁省エネルギー対策課が発表したレポートによると一世帯あたりの年間の待機消費電力量は228kWh/年と言われています。この数字は一世帯当たりの消費電力量の5.1%に相当します。

では具体的に待機電力で年間いくらの電気代を払っているのか?

上記の待機電力の割合をそのまま各世帯の年間の電気代で計算すると以下のようにします。

| 世帯数 | 年間電気代 | 待機電力でかかる 年間の電気代 |

| 一人暮らし | 40,344円 | 2,057円 |

| 2人暮らし | 114,708円 | 5,850円 |

| 3人暮らし | 132,288円 | 6,746円 |

| 4人暮らし | 140,628円 | 7,172円 |

| 5人暮らし | 154,152円 | 7861円 |

引用:総務省統計局

※年間電気代は平成28年の統計を採用しています。

つまり極論を言えば家にある家電の待機電力を完全にゼロにすれば年間で2,000~7,000円の電気代節約が期待できる・・・ということ。

もちろん家電の中には待機電力が必要な電化製品もありますので、待機電力をまったくなくすのは実質不可能だと思います。だとしても大金電力の中には少なくも“ムダに使っている電力”が含まれているのは確か。

電気代は家電の使い方や家での過ごし方を習慣化させれば割と簡単に節約できます。待機電力も結局は“家電の使い方”に関する習慣が原因で消費している電力なので、節電意識を高めて待機電力の消費を抑える行動を取り組んでみてください。

待機消費電力が多い家電は?

節約の基本は“効果が高い箇所から取り組む”のが基本。当然待機電力も電力を使う場所によって消費電力が異なります。

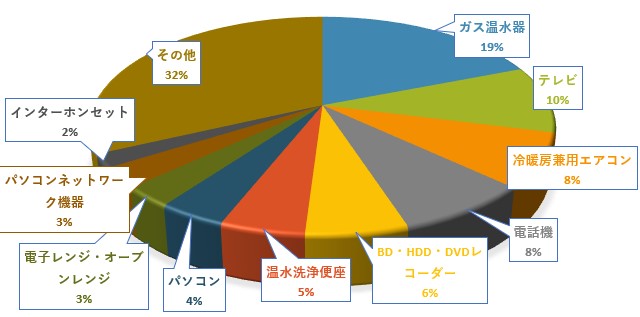

先ほどグラフを紹介した資源エネルギー庁省エネルギー対策課が発表したレポートでは自宅にある電化製品の待機電力を消費している割合も明記されています。具体的に大金消費電力が多い家電として以下のものが挙げられています。

- 温水器(19%)

- テレビ(10%)

- 冷暖房兼用エアコン(8%)

- 電話機(8%)

- BD・HDD・DVDレコーダー(6%)

- 温水洗浄便座(5%)

- パソコン(4%)

- 電子レンジ・オーブンレンジ(3%)

- パソコンネットワーク機器(3%)

- インターホンセット(2%)

と感じるものもあるかもしれませんが、上記の電化製品の使い方から改善していくと上手に節電できると思います。待機電力の多くは電気代の無駄遣いなので

と考えているのであれば上の電化製品の使い方から改めていきましょう。

『電力を断つ』が待機電力カットの基本

具体的に待機電力をカットする方法は色々あります。ただ待機電力を減らす方法に共通するのは“電力を完全にカットする”です。

冒頭でもお話ししましたが待機電力とはいつでも電化製品が稼働できる状態にするために消費する電力を指します。つまり電力供給をカットすれば待機電力すら発生しません。

家電の中には常に電力を消費して稼働しないといけない家電もあります。一方で特定のタイミングにしか使わない家電も多数あり、これらをいつでもサッと使えるようにしておく必要はありませんよね?

待機電力をカットするには後者のような家電を見つけて電力が供給できないようにするのが基本。具体的には

- コンセントを抜く

- 節電タップを使う

- ブレーカーを落とす

の3つの対策が考えられます。

コンセントを抜く

電化製品に電力を供給しないようにするには指しっぱなしのコンセントを抜いてしまうのが最も確実な方法です。

実は電化製品を使っていなくてもコンセントを指しているだけで微量ですが電力を消費しています。1つ1つは微量でも

という理由で刺しっぱなしにしていると割とまとまった待機電力を消費します。1日にそう何度も使わない電化製品は

- 使う時はコンセントを指して使う

- 使い終わったらコンセントを抜いておく

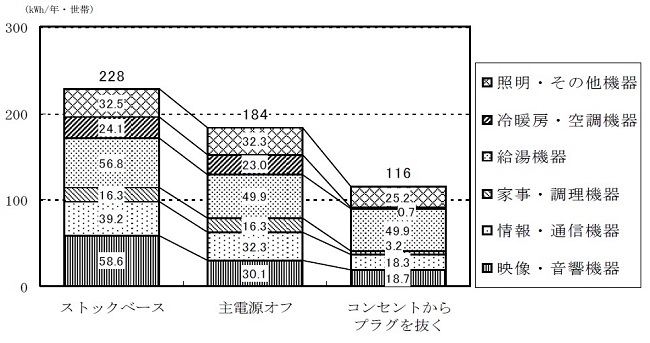

という習慣をつけると待機電力をカットできます。資源エネルギー庁の省エネルギー対策課のレポートでもコンセントを抜くことで気にせずコンセントを指しっぱなしの時よりも待機電力49%カットの期待ができると書かれています。

待機時消費電力量削減の可能性として、主電源オフを徹底した場合、今回推計した228kWh/年が184kWh/年となり、19%の削減効果が期待される。さらに、プラグをコンセントから抜いても機能への支障が少ない機器について、非使用時にプラグを抜く、あるいは節電タップなどを利用して完全に非通電状態にすることを徹底した場合は116kWh/年となり、228kWh/年に対して49%の削減効果が期待される。なお、プラグを抜くという行為はコンセントの位置や使い勝手などの問題に加え、機器によっては安全面や耐久性などの問題もあることに留意が必要である。

ただし、上記でも書かれているようにコンセントの抜き差しは家電製品の使い勝手や位置などの問題があるうえにコンセントの抜き差しを繰り返すことでプラグ部分が劣化しやすくリスクもあります。

を慎重に考えてからコンセントを抜いて待機電力をなくす家電を決めましょう。目安としては上記グラフでコンセントを抜くことで大きな待機電力の削減が期待できる

- 家事・調理機器

- 冷暖房・空調機器

がおすすめ。具体的には以下のような電化製品が挙げられます。

- コーヒーメーカー(0.04W)

- 電子ケトル(0.01W)

- オーブントースター(0.04W)

- ドライヤー(0.01W)

- 充電式掃除機(2.82W)

- 扇風機、サーキュレーター(0.26W)

- 健康器具(0.71W)

※()内は待機消費電力の数字

引用:平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

コンセント指したままでも待機電力は発生しない?

待機電力の節電で最も有名なのが“使わない電化製品のコンセントを抜いておく”ですが

という人もいます。事実、上記で紹介した家電製品が消費する待機電力は非常に少なく1つ1つを消費電力計測器で測っても0と表示されます。

そのため『コンセントを指しっぱなしにしても待機電力は消費しない』と思っている人がいるのですがそれは大きな間違い。本当は“消費電力が微量すぎて計測できなかった”のです。

実際にiPhoneの充電器6つ分の待機電力を測定した結果がホームページで紹介されていました。

計測の対象となったのは、iPhone6、iPad Air、MacBook Air(2013年モデル)といったApple製品のほか、AndroidタブレットのNexus 7、Surface Pro 2、Samsung製Chromebook、ニンテンドー3DSの充電器です。計測に使ったのは日本でも数千円で入手可能な消費電力計測器です。

計測の結果、どの充電器も、充電していない状態では消費電力計測器のメーターは「0.0」を表示し、検出できるレベルの電力消費は見られませんでした。使わない充電器をコンセントから抜く努力はムダだったのでしょうか?

6台の充電器をつなぐと、表示に変化が!

しかし、「0.0」は「まったく電力を消費していない」ことを意味しません。テーブルタップに6台の充電器を接続したところ、消費電力は1時間あたり「0.3ワット」に上昇しました。

~中略~

家にある充電器をすべてコンセントに挿しっぱなしにして、1時間0.3ワットの消費電力を仮に垂れ流し続けた場合、1年間で2.628キロワット時に相当します。

東京電力の「電気料金計算サービス」で試算すると、3キロワット時は58.29円に相当します。1年間、充電器6台をコンセントに挿しっぱなしにしていると、約60円のムダ、ということが言えます。

仮にすべての家電製品の待機電力が上記のiPhone充電器と同じ消費電力だったと仮定すれば、先ほど上で挙げた電化製品の中から6つコンセントを指しっぱなしにしているだけで年間60円のムダな出費を作っている計算になります。

価格は少額に感じるかもしれませんがコンセントに指しっぱなしのコンセントが増えれば増えるほど待機電力に消費する電気代が増えます。たとえ数十円であっても使っている意識がないのであれば“無駄遣い”なのでコンセントを抜いても支障がない電化製品は

- 使う時にコンセントを指す

- 使い終わったらコンセントを抜く

という使い方を習慣づけましょう。

節電タップを使う

節電タップとは複数のコンセントの挿し口があり、それぞれに電源オン、オフのスイッチが搭載されている延長コードです。電化製品を使う際には節電タップのスイッチをオンにすると電力が供給され、使い終わったら節電タップのスイッチをオフにすると電力供給が完全にストップします。

そのため節電タップはコンセントを抜かなくても待機電力を消費できる節電アイテムとして多くの節約サイトで紹介されています。

コンセントは抜き差しを繰り返すとコード部分が少しずつ損傷していきます。また年月が経つにつれてコードも劣化していくため、古い家電製品のコンセントの抜き差しを頻繁にするとコンセントの箇所から出火して火事になるリスクが高まります。

しかし節電タップに指しっぱなしにしてタップ部分から電源のオン・オフを切り替えればコンセントの抜き差しをする必要がないため火災になる可能性も低くなります。節電タップを使って待機電力を消費すべき電化製品の特徴としては

- 使う時と使わない時がハッキリしている

- 特定の場所で使用する

- 持ち運びが不便(重たい、大きいなどの理由で)

などに該当するものがおすすめ。例えば以下の家電製品は節電タップにつないでおくと待機電力のカットがしやくなります。

- パソコン(1.22W)

- パソコンモニター(0.96W)

- 空気清浄機(0.99W)

- テレビゲーム機(1.43W)

- プリンタ(1.48W)

- DVDプレーヤー(レコーダーは除く)(1.77W)

※()内は待機消費電力の数字

引用:平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要

節電タップの選び方としては

- 電源スイッチが搭載されているもの

- コードの長さが十分なもの

- コンセントの数が足りているもの

など自宅で使うのに適したものを選ぶように。節電タップを使った具体的な節電対策術については下記ページで詳しく解説しています。

ブレーカーを落とす

例えば出張だったり旅行などで数日間から数週間自宅を離れる場合、ブレーカーを落としてから家を出ると待機電力をごっそりカットできます。ただし冷蔵庫やテレビなど完全に電力供給を遮断できない電化製品もありますのでブレーカーを落とせる箇所と落とせない箇所を見極めてから落としましょう。

特にエアコンの待機電力を節電する際にブレーカーから落とすのは大いにアリです。

エアコンの場合、夏と冬は頻繁に使いますが春と秋は気候が穏やかなため使う機会はほとんどありません。そのため春と秋になったらブレーカーを落としてしまえばエアコンが消費する待機電力は完全にゼロになります。

エアコンを使いたくなったらブレーカーをオンにすれば利用できます。エアコンの待機電力をカットするためにコンセントを抜いたり節電タップを使ったりしている人もいますがブレーカーから落としてしまった方が簡単だと個人的には思います。

エアコンのコンセントは抜かない方が良い

春と秋は使う機会がほとんどないエアコンですが、待機電力を減らすためにコンセントを抜いてしまう人もいると思います。しかしエアコンに限って言えばコンセントを頻繁に抜き差しするのは良くないと言われています。

なぜならコンセントの抜き差しを頻繁に行うとプラグ部分が緩くなっていくから。つまりきちんとコンセントが指さりにくくなるため接触不良による漏電や感電の恐れがあるからです。

節電タップにエアコンをつなぐのもアリですが、エアコンのコンセントは基本的に部屋の上にあるしエアコンのコンセントコードも長くないので届かない可能性もあります。ブレーカーだとエアコンだけ落とせるようになっているのでブレーカーから落としてしまった方が確実に待機電力をカットできると思います。

主電源から切って待機電力削減

待機電力を無くすためには『コンセントを抜く』が効果的ですが、電化製品によってはコンセントを抜いてはいけないものもあります。例えば以下の家電はコンセントから抜くと色々面倒になります。

- テレビ

- DVDレコーダー

- オーディオ

など。

上記の家電は初期設定として日時の入力が必要になります。しかしコンセントを抜いたり節電タップで電力の供給を遮断してしまうと初期設定がリセットされてしまうため、再度設定からやり直さないといけなくなります。

またDVDレコーダーの場合コンセントを抜いてしまうと予約録画ができなくなります。コンセントを抜けば待機電力の消費は防げますが家電の使い勝手が悪くなってしまうため“コンセントを抜いて待機電力を抑える”という方法がとれません。

と思われるかもしれませんがそんなことはありません。テレビやDVDレコーダーの待機電力を節電する方法としては“主電源から切ってしまう”があります。

テレビやDVDプレーヤーなどはリモコンで電源をつけたり消したりできますよね?リモコンでテレビをつけられる状態の場合、テレビは消えていても主電源が落ちているわけではありません。

つまりテレビについている主電源からテレビを消すと待機電力はカットできます。先ほど紹介した資源エネルギー庁の省エネルギー対策課が出したレポートでも

『主電源オフを徹底すれば待機電力の19%削減が期待できる』

と書かれていました。リモコンで起動できなくなるため多少使い勝手が悪くなるかもしれませんが、寝る前とか外出する前に主電源オフを徹底してみましょう。

待機電力が必要な家電もある

待機電力をカットする具体的な方法として

- コンセントを抜く

- 節電タップを使う

- ブレーカーを落とす

- 主電源を切る

という4つを紹介しました。電化製品によっていずれかのどの方法が最適か?は変わってきますが上記4つの方法を実践することで電気代の“ムダ”を省けます。

しかし待機電力が完全に“ムダな電力”というわけではありません。

電化製品によっては待機電力を使わないと生活に支障が生じるものもあります。特に以下の2つの家電は待機電力が“必要”なのでコンセントを抜いたり主電源を切ったりせずそのまま放置しておいてもいいでしょう。

冷蔵庫

冷蔵庫は基本的に24時間稼働させる必要があります。でないと庫内の食材が痛んだり腐ったりしてしまい、せっかく買った食材が使えなくなってしまうからです。

ただし冷蔵庫の使い方を改めると消費する電力を抑えられます。例えば

- 設定温度を調整する

- 開閉回数をなるべく減らす

- 庫内に食材を詰め込みすぎない

- 冷蔵庫周りにスペースを作る

などを心がけると冷蔵庫が消費する電力を抑えられます。冷蔵庫のより具体的な節電方法については下記ページで紹介しているのでぜひ参考にしてください。

通信機器(電話、外付けモデムなど)

電話やFAXなどの通信機器も基本的に待機電力をカットできません。待機電力を無くしてしまうと電話やFAXが機能しなくなるため電話がかかってきても対応できなくなります。

またインターネット関係の機器も電話と同様に待機電力を使って常に動かしておく必要があります。

資源エネルギー庁の省エネルギー対策課が発表した『平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要』で最も待機電力が多い家電として“外付けモデム、DSU、ホームゲートウェイ機器等(7.34W)”が挙げられていました。ですが外付けモデムの電源を落としてしまうとインターネットが使えなくなるうえに再び使おうとすると設定を再びし直す必要があります。

以上の点から通信機器も待機電力をカットする家電の対象から外したほうがいいでしょう。待機電力がカットできるメリットよりも利便性が失われるデメリットの方が大きいですからね。

“電気料金見直し”も選択肢としてアリ

これまでお話しした通り、待機電力は努力次第でなくせる部分と必要な電力として消費すべき部分があります。前者に対してはコンセントを抜いたり主電源をオフにしたりすれば節電につながりますが後者についてはどうすることもできません。

しかし最近は“必要な待機電力”も節電に繋げられるようになりました。その具体的な方法が『電気料金の見直し』です。

これまで電気料金は住まいを管轄する電力会社と契約するしか選択肢がなかったため、見直しても大きなメリットはありませんでした。しかし平成28年より電気の小売業の参入が自由化されたのをきっかけにさまざまな企業が電気を販売するようになったのです。

電気料金を見直すことで1W当たりの電気料金が変わります。つまり待機電力は減らせないけど1W当たりの電気料金が低くなれば待機電力に支払う電気代も節約できる・・・というわけ。

もっとも、電気料金を見直せば待機電力以外の電気代の節約にもつながります。下記ページでは電気料金を見直すにあたってのポイントを紹介していますのでぜひ参考にして電気料金を見直してみてはいかがでしょう。

古い家電ほど待機電力の消費は激しい

家電の使い方や習慣の改善によって待機電力はカットできます。しかし同じ電化製品を使い続けると製品が劣化するため待機電力の消費量も徐々に上がっていきます。

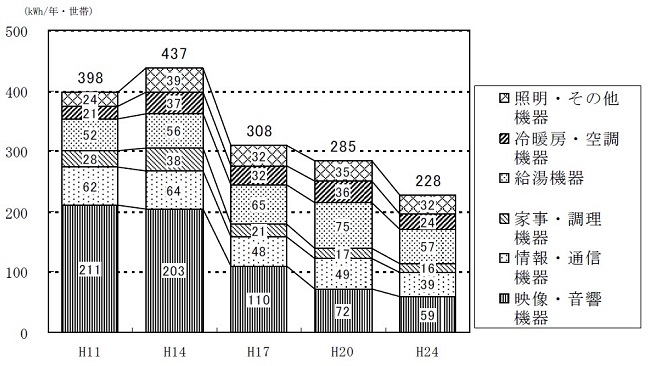

しかも最新の電化製品は省エネ性能が優れているため待機電力の消費量も昔の家電に比べると少なくなっています。資源エネルギー庁の省エネルギー対策課が出したレポートでも年月が経つにつれて年間の待機電力の消費量が減っていることを紹介しています。

今回推計された一世帯あたりの待機時消費電力量228kWh/年は、平成20年度調査の待機時消費電力量285kWh/年に比べ、57kWh/年減少した。また、全消費電力量に占める待機時消費電力量の割合は5.1%で、平成20年度調査時の6.0%と比べ、0.9ポイント減少した。また、大区分別にみるといずれの機器も減少しており、特に給湯機器や冷暖房・空調機器が大きく減少している。

もちろん昔に比べて節約意識が高まり待機電力を抑える努力を始めた人が増えたのもあると思います。ただしそれ以上に省エネ機能がついた家電が普及したことで年々待機電力が減っている大きな原因だと考えられます。

では実際の各電化製品でどのくらい待機電力が抑えられているのか?

資源エネルギー庁の省エネルギー対策課がまとめたレポート『平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要』で掲載されている待機電力が多い電化製品

- ガス給湯器

- テレビ

- エアコン

の平成24年度の待機電力と令和元年に販売された各電化製品の待機電力を比較してみました。

ガス給湯器

資源エネルギー庁の省エネルギー対策課の『平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要』によるとガス瞬間湯沸器の待機電力は7.05Wとなっています。

では最新のガス瞬間湯沸器の待機電力はどうなのか?

現在ガス給湯器は社団法人日本ガス石油機器工業会と日本ガス体エネルギー普及促進協議会が低炭素社会の実現に向けた取り組みとして『エコジョーズ』への切り替えを促進しています。

エコジョーズとは少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高いガス給湯器のこと。例えばリンナイのエコジョーズが搭載されているガス給湯器は従来のガス給湯器に比べて

- 給湯発効率が80%→95%にアップ

- ガス使用量が11%削減

- 二酸化炭素排出率が11%削減

・・・と謳っています。さらに待機消費電力は1.1Wと資源エネルギー庁の省エネルギー対策課が発表した時よりも80%以上削減されています。

もちろん待機消費電力が8割以上減らせると言っても新しいガス給湯器に取り換えるには100万円前後の費用が発生するため簡単には買い替えられません。ガス給湯器を替えるタイミングとしては

- 新居に引っ越す

- 新しく家を建てる

- 家のリフォーム

の際にガス給湯器をエコジョーズに替えると待機電力も自然と抑えられるでしょう。

テレビ

資源エネルギー庁の省エネルギー対策課がまとめたレポート『平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要』によるとテレビの待機電力は0.38Wとなっています。他の家電に比べて待機電力自体は少ないですがコンセントが抜けないため年間の消費量で考えると待機電力の中ではガス給湯器に次いで2番目に大きな割合をしめます。

では2019年度のテレビの待機消費電力はどうなのか?各テレビメーカーの待機電力は以下の通りです。

| 商品名(メーカー) | 待機消費電力 |

| ビエラ(パナソニック) | 0.3W |

| ブラビア(SONY) | 0.5W |

| アクオス(SHARP) | 1.0W |

| REGZA(東芝) | 0.3W |

| OLED(LG) | 0.5W |

| REAL(三菱) | 0.2W |

結論から言いますとテレビの待機消費電力は平成24年度と比較しても大きな改善が見られない印象がありました。元々テレビの待機消費電力そのものが小さいうえに多くの人はテレビを選ぶ基準として

- 画面の大きさ

- 画質の綺麗さ

- 価格

の3つがほとんどです。つまりテレビを買い替えるにあたって“電気代”についてはそこまで深く考えていない傾向があります。

しかしテレビの省エネ技術が全く進歩していないか?と言われるとそんなことはありません。

各メーカーは待機消費電力を“リモコンで電源がつけられる状態”の数字を挙げています。そのため主電源から切ってしまえば待機電力は上記数字から0.1W前後下げられる可能性は大いにあります。

またメーカーによってはテレビに省エネ機能を搭載しています。例えば待機消費電力が最も大きいアクオスも“省エネモード”が搭載されているため実際の待機消費電力はもっと下げられるでしょう。(アクオスの省エネモードの詳細はこちらをクリック)

以上の点を考えると数字にはテレビの場合は見えない部分で節電効果があると考えられます。テレビの寿命は液晶テレビなら7~10年と言われているので10年以上同じテレビを使っているのなら最新型のテレビに買い替えた方が待機電力もカットできるかもしれません。

エアコン

資源エネルギー庁の省エネルギー対策課がまとめたレポート『平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要』によるとエアコンの待機電力は1.74Wとなっています。では最新のエアコンの待機電力はどうなのか?というと実はそこまで大きな変化はありません。

各メーカーのエアコンのカタログを確認しましたが待機電力を記載しているものはありませんでした。さらにネット上では『エアコンの待機電力は2.4Wある』ともいわれており、これが事実なら平成24年よりも待機電力は増えていることなります。

しかしエアコンに限って言えば待機電力を考えて買いかける必要はありません。なぜならエアコンの場合待機電力以上に実際に使用した時の消費電力の方が圧倒的に大きいからです。

下記ページでも紹介しているようにエアコンの消費電力は

- 夏なら自宅で使う電力の半分以上

- 冬でも自宅で使う3割

がエアコンの消費電力と言われています。

正直エアコンは実際に利用する際の消費電力を重視して買い替えを検討した方が電気代の節約効果は高いです。待機電力カットについては

という意識だけ持てば十分だと思います。

エアコンの待機電力を節電する際の注意点

ブレーカーを落とすにせよコンセントを抜くにせよエアコンの待機電力をカットする際には1つ大きな注意点があります。それは電源を入れるタイミングです。

エアコンは冷媒が常に30℃以上になるよう常にヒーターが電力を消費しています。これが待機電力となるワケですがコンセントを抜いた状態から指してすぐにエアコンを起動すると冷媒がきちんと循環してくれません。

するとエアコンは冷媒をきちんと循環させるためにコンプレッサーがいつも以上に稼働するようになります。そのためコンプレッサーに負担がかかり故障の原因となってしまうのです。

エアコンの待機電力をカットするための手段としてコンセントを抜いたりブレーカーを落としたりするのは間違っていません。ただし

と思ったら電力が供給できる状態にしてから1日以上置いてからエアコンの電源をつけるようにしてください。

まとめ

いかがでしたか?

待機電力は無意識な習慣や使い方によって発生する電力です。もちろん必要な電力でもありますが大半は“ムダな電力”なので自宅にある電化製品の使い方を改善して待機電力をカットしてみてください。

待機電力の電気代そのものは決して大きくありません。しかし長年積み重ねれば気づいた時には大きな“無駄遣い”になっていますので早めに待機電力の節電方法に取り組むのをお勧めします。