新婚生活をスタートさせるうえで大切なのが「生活費のやりくり」です。結婚はこれまで異なった生活習慣を送ってきた人同士が共同生活を始めるため、きちんと生活費の使い道や家計のやりくりについて話しておくと余計なケンカをしなくてもよくなります

新婚生活は独身時代の時の生活とは大きく違います。収入も支出も変わってきますし、子供ができれば生活費も変わってくるでしょう。

だからこそ新婚の時に二人で協力して生活費のやりくりをしていくのが大切。お金が原因でケンカをしたり一方が窮屈な気持ちにならないよう、新婚生活の生活費の使い方についてここで紹介します。

目次

一般的な新婚夫婦の生活費の平均は?

まずは一般的に進行夫婦の月々の生活費がどのくらいなのか?についてお話しします。結婚すれば夫婦二人で生活するため、収入や支出は大きく変わります。

特に支出は2人分になりますから確実に増えます。しかし2人になったからと言って独身の時と比較して支出が“2倍”になることはありません。

総務省統計局の家計調査によると2017年の2人以上の世帯の消費支出の平均は283,027円と言われています。もちろん各夫婦によって多少金額が前後することはあると思いますが“貯蓄”を含めても毎月30万円以下でやりくりしている夫婦が多いと言えるでしょう。

実際に手取り30万円の新婚夫婦が月々6万円ずつ貯金するための生活費の内訳を下記ページで紹介しているので新婚生活の生活費の内訳の参考にしてください。

生活費が原因で離婚もあり得る?

新婚生活の時から生活費を含めてお金の使い方についてきちんと話しておくことはとても大事です。これがないと夫婦関係がギクシャクするだけでなく最悪離婚・・・なんて可能性もあります。

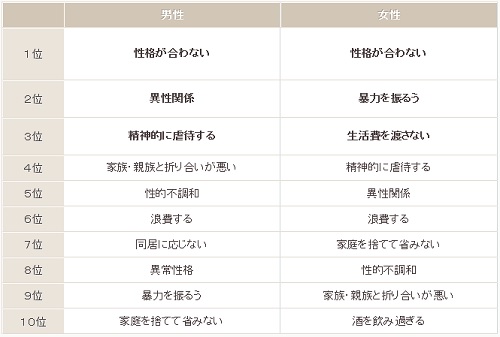

平成24年の司法統計によりますと、夫婦が離婚する理由の1つに金銭によるトラブルがあります。「生活費を渡さない」「浪費する」など、お金の使い道や考え方の違いは離婚につながる可能性があるのです。

もちろん貯金や節約がすべてではありませんし、夫婦で楽しい時間を過ごすのにお金を使うことも大事です。しかしだからといって貯金を全くしないもの、後々の夫婦生活や将来に悪影響を及ぼしかねないので、計画的に貯金をするようにしていくことをおすすめします。

新婚生活の生活費をやりくりする2つの方法

新婚生活は2人で話し合ったりしながら一からお金の使い方を考えていく必要があります。分かりやすく言えば『家庭のルール』を作るのが重要だということ。

ですから、他の人達が「それで大丈夫?」という内容でも夫婦2人が納得していれば全然問題はありません。とはいっても生活費をやりくりする方法としては大きく分けると2種類しかありません。

その2種類とは

お互い一定金額を出してやりくりする方法

支出項目を分担して支払う方法

です。この2つの方法のメリット・デメリットをこれから紹介しますので、どちらが自分達に向いているか?を話し合ってみてください。

お互い一定金額を出してやりくりする方法

新婚夫婦の多くは夫婦ともに働きに出るため収入が2つある状態だと思います。そこで、各々得た収入を夫婦共有の口座に移し、そのお金を“生活費”としてやりくりするのが方法の1つです。

こうしておけば家計全体の収支が一目でわかります。家計の収入がいくらで生活費にいくらかかるのか?を2人でチェックできますし不公平感もでてきません。

ただ、お互いの給料はお互いの口座にしか振り込めないため、給料が入る度に夫婦共有口座に移動する手間がかかります。またお互いに給料がいくらか?も把握されるため、それが嫌!という夫婦には不向きなやりくり法かもしれません。

各支出を分担して支払う

例えば「家賃は主人の口座、食費は妻の口座」という感じで、生活費の各項目を支払う人を分担します。夫婦で共有の口座を作る必要はありませんしお金も移動させなくていいため、手間がかからず取り組めます。

またお互いが担当する支出を上手に節約できれば、自由に使えるお金が増えます。お互いにもらっている給料に満足している夫婦であればこの方法がいいかもしれません。

ただし、いくらお互いが支出を分担すると言っても分担を均等に分けないとケンカの原因になります。そのため取り組む前にしっかりと話し合い、お互いが納得できる形にするのが大切です。

新婚生活の生活費の具体的やりくり術

新婚生活の生活費をやりくりする基本的な方法としては

お互い一定金額を出してやりくりする方法

支出項目を分担して支払う方法

の2種類があります。さらにここから項目別にやりくりをすることで支出を抑えてお金を貯めていくのが大切。

もちろん具体的なやりくりや節約については夫婦で話しあい、協力していくことが前提にあります。生活費は日常生活を過ごすうえで必要な支出ですし、生活習慣がダイレクトに支出につながりますから、お互い納得したうえでやりくりに取り組むようにしましょう。

具体的なやりくりのコツについては各項目によって違います。特に次の支出項目は生活費の中でも大きなポイントとなってきますので、2人で話し合いながら節約していってください。

固定費

固定費については何が含まれて何が含まれないか?が人によって違うと思います。そこでここでは

住宅費(住宅ローン)

保険料

通信費(スマホ代、インターネット利用料など)

を主な固定費とします。固定費は毎月決まった金額を支払うため、一度見直して支出を抑えればその先もずっと節約していけます。

そのため、食費や光熱費よりもまずは固定費から節約できないか?を考えて行動した方がいいでしょう。各固定費の見直すポイントとしては以下の通りです。

住宅費

住まいが賃貸で家賃を払っている場合は、世帯収入の1/3以内に収めるようにしましょう。もし今住んでいるところが1/3を超えている場合は思い切って引越しを検討した方がいいかもしれません。

またマイホームを買う場合、住宅ローンを組むと思いますが最初に支払う頭金はなるべく多めにするのがおすすめです。頭金が多いと住宅ローンの借り入れが少なくなり、月々返済する住宅ローンの額が抑えられるからです。

ただし全額現金で一括購入すると『住宅ローン控除』が受けられないため、一括で買えるだけのお金があっても住宅ローンを組んだ方がいいと思います。

保険料

独身時代はそこまで重要性が高くなかった保険ですが結婚したら加入はほぼ必須となります。とはいえ、無理して保障を厚くする必要はありませんので最低限の保障がカバーできる保険を選びましょう。

また保険は家庭環境によってその都度見直したりかけ替えたりするのがおすすめ。新婚夫婦が保険に加入するためのポイントについては下記ページで詳しく解説しています。

通信費

通信費の中でも特に携帯電話やスマートフォン利用料は結婚したらすぐに見直すのをお勧めします。もし夫婦で別々のキャリアを使っているのであれば1つのキャリアにまとめた方がいいでしょう。

理由は結婚したことによって『ファミリー割』が適用されるから。キャリア変更によってある程度支出はかさみますが長い目で見るとそちらの方が安くなることが多いので、一度ショップに行って見積もりを取ってもらってください。

食費

新婚で夫婦2人暮らしであれば食費は15,000円前後に抑えられればいいかなと思います。子供ができても2万円以内でまとめられればやりくりとしては上出来です。

そのためには日々の食事は“自炊”が中心となります。共働きの場合『どちらが料理を担当するか?』を話し合って食費がかさまないよう協力して自炊しましょう。

またお昼も弁当を作って持っていけると食費の増加が抑えられます。もちろんたまに外食するのもアリですが、基本は“自宅で食事をする”がやりくりの基本となるでしょう。

光熱費

光熱費を抑える方法としては「自宅での過ごし方」のルールを設けるのが一番かと。例えば

・部屋を出る時は必ず電気を消す

・水の流しっぱなしはしない

などなど。自宅での過ごし方を改善すればおのずと光熱費も抑えられます。

自宅での過ごし方は一種の「クセ」になっている部分もあるので、相手の気になるところがあれば優しく指摘してストレスをかけない自宅の過ごし方を協力し合って模索していきましょう。

交際費・レジャー費

夫婦で遊びに行くお金についてはお互いが出しあえば問題ありません。特に共働きの夫婦であればそれぞれ“自由に使えるお金”があると思いますので、そこからねん出すればいいでしょう。

また友人や仕事の人達との交際費についても各々の自由に使えるお金でやりくりするようにすればOK。ただ、旦那さんがお小遣い制の場合については交渉が必要になってきますので夫婦でお小遣いの渡し方や額を話し合って決めてください。

旦那さんのお小遣いの渡し方や上手な使い方については下記ページで紹介しています。

まとめ

これまで新婚生活の生活費をやりくりする方法について大まか部分から具体的な方法まで紹介しました。とはいえ、ここで紹介した内容を必ず実践する必要はないですし、夫婦で納得できない方法を無理やりやるべきではありません。

大事なのは「夫婦で話し合ってお互いに納得した方法で取り組む」ということ。パートナーを信頼し、協力し合って生活費をやりくしないとなかなかうまくいかないと思います。

お金については離婚の原因につながるデリケートな問題です。自分の考えを押し付けるのではなく、お互いに理解し共感して上手に生活費をやりくりしていってください。

参考:

参考: